El anciano, el de verdad, ya no espera nada. Sabe que tal vez mañana, hoy mismo, acaso, puede ser su último día sobre la tierra. De modo que eso que conocemos por «ilusiones», «esperanza», «el futuro» al anciano le es ajeno, ya no va con él, porque vive al día y sabe que cada vez que amanece y entra esa luz grisácea por la ventana puede ser el último día que permanezca en este mundo.

Y si aún piensa algo -apenas necesita pensar nada- sólo serán pequeñas cosas, papeles arrugados, juguetes rotos, hojas que revolotean con el viento: el eco de la voz de su madre, el calor de la mano rugosa del padre, el olor del campo al abrir la ventana en la amanecida, el sabor tibio de la leche recién ordeñada, cosas así, cosas del tiempo pasado.

Así que lo único que le interesa son sus propias sensaciones corporales: no sentir frío, comer cualquier cosa cuando venga el apetito, que no sobrevenga ese molesto dolor en el pecho o en el costado, que alguien acuda a verle y a decirle algo para no sentir la soledad y ese miedo que a veces le atosiga, que nadie le cuente desgracias ajenas ni le expongan problemas...

El viejo es un mecanismo que cruje y chirría como una máquina antigua a punto de detenerse para siempre y de ir a parar a la chatarrería de enfrente, que -como dijo Laín Entralgo, que sabía bastante de todo esto- no existen jóvenes y viejos, que lo que hay son sólo jóvenes y enfermos. Los jóvenes no necesitan nada, que son jóvenes, y ya buscarán y hallarán por sí mismos lo que les apetezca, que han de ser muchas cosas, y para eso son jóvenes, para buscar y encontrar. Pero los viejos sí que necesitan atenciones y cuidados, sobre todo aquellos que después de haber trabajado duramente a lo largo de toda su vida han sido apartados de la sociedad, como se tira a un rincón ese trasto que ya no sirve para nada.

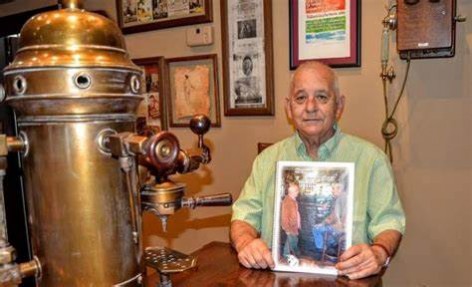

Y aquí es donde encontramos ese grupo de personas de Colunga que en el año 1927 -cuando en España la asistencia social a los ancianos aún no dependía del Estado, como ahora, y era prácticamente inexistente- inauguraban en aquel pueblo unas instalaciones verdaderamente ejemplares, para acoger en ellas a los ancianos del concejo colungués más necesitados, proporcionándoles un hogar donde refugiarse del desamparo y poder afrontar sus últimos días con serenidad y sin tener que mendigar por las calles, como ocurría en tantos otros lugares de esta desvalida España de aquellos años, tan preocupada y ocupada entonces por la agitación de los políticos, los enfrentamientos sangrientos entre unos y otros y el desbarajuste económico que asfixiaba a los ciudadanos.

Yo conocí aquellas instalaciones hace ya bastantes años, consistentes en un local común y varias casitas distribuidas en las cercanías del pueblo, amuebladas con sencillez, con todos los servicios necesarios, sin que les faltase nada, integrándose en un conjunto alegre y de un gran colorido, que sin duda ha servido, a lo largo de todos estos años, para que muchas personas -matrimonios, viudas y viudos, ancianos solitarios- vivieran su vejez y su olvido en compañía unos de otros, sin exigírseles nada, ninguna compensación, a cambio de esas atenciones. Y de esos cuidados...

Fue a mediados de los años cincuenta del siglo pasado cuando, en compañía de unos amigos de Avilés -Michel Olamendi, Luis Álvarez Campa y dos ingenieros ingleses contratados para la instalación de la siderúrgica avilesina, que se alojaban en el hotel Serrana-, acudimos a Colunga desde Arriondas, atravesando el Sueve en un jeep que tenían los ingleses a su servicio. A la entrada de Colunga nos detuvimos para contemplar aquel hermoso conjunto de casitas situadas no lejos de la carretera, a cuyas puertas vanos ancianos y ancianas se hallaban sentados tomando el sol y charlando animadamente. Acaso los más sorprendidos fueron los ingleses, que no podían imaginar que en la España de aquellos años, en la que faltaban tantas cosas, existiera una instalación tan moderna y tan alegre para la atención y el cuidado de nuestros ancianos.

Ahora resulta -a juzgar por lo que se dice y se oye- que el Ayuntamiento de Colunga -gobernado por los que se llaman a sí mismos «socialistas»- no parece interesado en que se mantengan en pie esas instalaciones, que acaso constituyen el ejemplo más vivo de lo que es y ha sido capaz la iniciativa privada, el esfuerzo y la generosidad de un grupo de personas en favor de la ancianidad desvalida y abandonada.

0 Comentarios

Esta noticia todavía no tiene comentarios

Comentar la noticia

El email no será publicado